Мир современной электроники поражает своим разнообразием и сложностью. Для неподготовленного человека плата любого устройства — это лабиринт из десятков и сотен миниатюрных компонентов. Одним из ключевых элементов во многих схемах является трансформатор, без которого немыслима работа блоков питания и преобразователей напряжения. Однако именно здесь новичков и даже опытных мастеров поджидает распространенная ошибка: путаница между классическими сетевыми и современными импульсными трансформаторами. Неправильная идентификация может привести не только к выходу из строя ремонтируемого прибора, но и к более серьезным последствиям. Даже такой эффективный и популярный компонент, как тороидальный трансформатор, имеет свои высокочастотные аналоги, работающие по совершенно иным принципам. Цель этой статьи — дать исчерпывающий ответ на вопрос, как безошибочно определить импульсный трансформатор, используя визуальные признаки, косвенные данные и простые измерительные приборы.

Основы основ: что такое трансформатор и в чем ключевое различие их типов

Прежде чем переходить к методам идентификации, необходимо понять фундаментальную разницу в принципах работы двух больших семейств трансформаторов. Любой трансформатор, по своей сути, это устройство для преобразования переменного напряжения, основанное на явлении электромагнитной индукции. Он состоит как минимум из двух обмоток (первичной и вторичной), размещенных на общем магнитном сердечнике. Переменный ток в первичной обмотке создает переменное магнитное поле в сердечнике, которое, в свою очередь, наводит (индуцирует) ток во вторичной обмотке. Соотношение витков в обмотках определяет, будет ли напряжение повышаться или понижаться.

И вот здесь кроется главный водораздел:

- Сетевые (низкочастотные) трансформаторы рассчитаны на работу с переменным током стандартной бытовой сети, частота которого составляет 50 или 60 Герц. Их задача — принять синусоидальное напряжение (например, 220В) и понизить его до нужного уровня (например, 12В или 24В).

- Импульсные (высокочастотные) трансформаторы являются сердцем импульсных блоков питания (ИБП). Они работают на частотах от 20 000 Гц (20 кГц) до нескольких мегагерц (МГц). На их первичную обмотку подается не плавная синусоида, а последовательность высокочастотных прямоугольных импульсов, формируемых специальной схемой управления (ШИМ-контроллером).

Ключевое отличие, определяющее все остальные конструктивные особенности, — это рабочая частота. У сетевого трансформатора она низкая (50/60 Гц), у импульсного — высокая (десятки и сотни килогерц).

Именно эта разница в сотни и тысячи раз позволяет сделать импульсные трансформаторы невероятно компактными и легкими по сравнению с их сетевыми собратьями при одинаковой передаваемой мощности. Однако это же свойство делает их абсолютно невзаимозаменяемыми. Попытка подключить импульсный трансформатор напрямую в сеть 220В 50Гц приведет к его мгновенному выходу из строя, короткому замыканию и, возможно, возгоранию.

Визуальные признаки: учимся отличать на глаз

Самый первый и зачастую самый надежный способ идентификации — внимательный осмотр. Конструктивные различия, продиктованные разными рабочими частотами, хорошо заметны даже без специальных приборов.

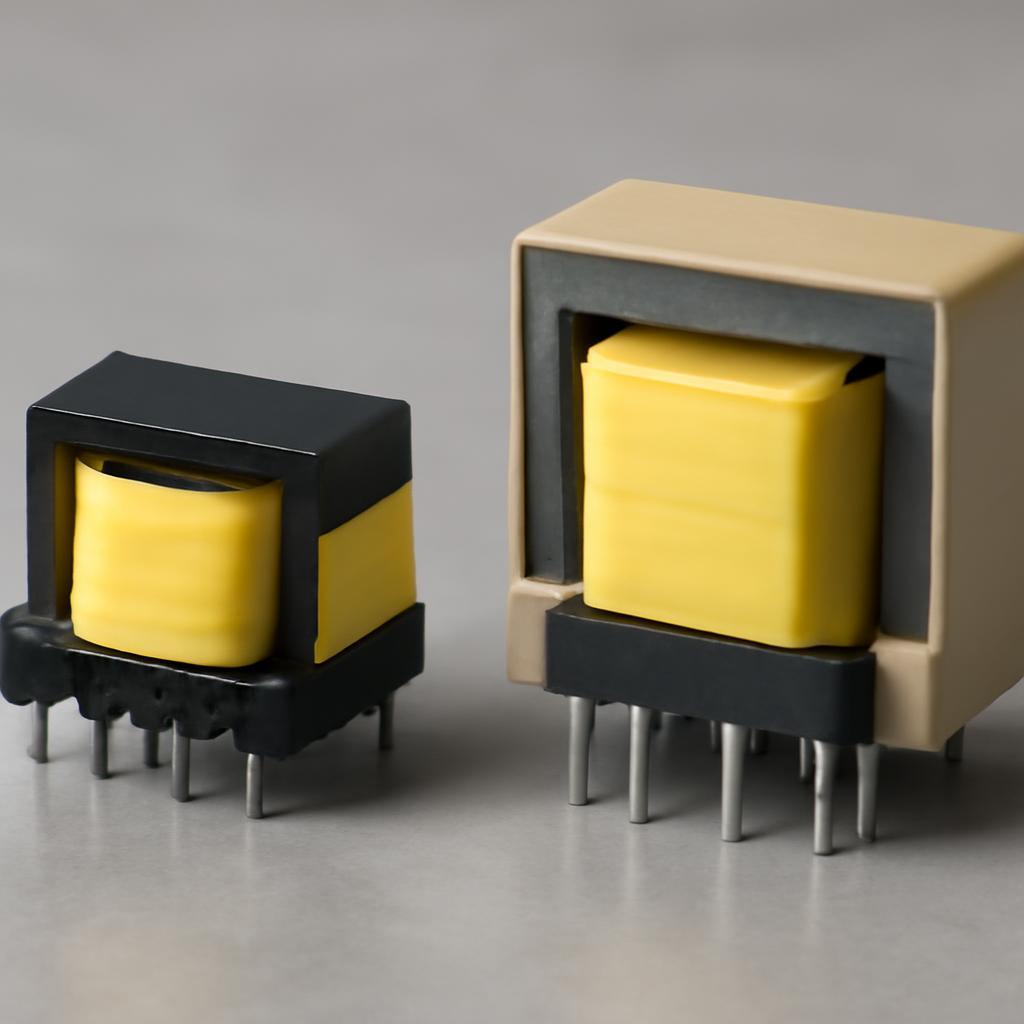

Слева — компактный импульсный трансформатор на фер ритовом сердечнике, справа — массивный сетевой трансформатор на сердечнике из электротехнической стали.

Сердце трансформатора: материал сердечника и обмотки как главные маркеры

Если внешний вид и габариты дают первую подсказку, то материал сердечника и тип обмоточного провода — это практически стопроцентный идентификатор. Именно эти два компонента напрямую зависят от рабочей частоты устройства и раскрывают его истинную природу.

Электротехническая сталь: классика для 50 гц

Сердечник (магнитопровод) классического сетевого трансформатора практически всегда изготавливается из специальной электротехнической стали. Этот материал обладает высокой магнитной проницаемостью и индукцией насыщения, что позволяет эффективно передавать большую мощность на низкой частоте. Чтобы бороться с вихревыми токами (токами Фуко), которые вызывают нагрев сердечника, его не делают цельным. Вместо этого его собирают из множества тонких, изолированных друг от друга лаком пластин.

Визуальные признаки стального сердечника:

- Слоистая структура. Если присмотреться к торцам, хорошо видны тонкие пластины, из которых собран магнитопровод.

- Характерные формы. Чаще всего это Ш-образные или П-образные пластины, стянутые скобами или помещенные в обойму. У тороидальных сетевых трансформаторов сердечник выполнен из длинной стальной ленты, навитой в форме бублика.

- Металлический блеск. Несмотря на лаковое покрытие, в местах сколов или царапин виден характерный блеск металла. Материал тяжелый и прочный.

Попытка использовать сердечник из электротехнической стали на высоких частотах приведет к колоссальным потерям на перемагничивание и вихревые токи. Он моментально перегреется и эффективность трансформатора упадет почти до нуля.

Феррит: материал эпохи импульсных технологий

Для работы на частотах в десятки и сотни килогерц электротехническая сталь абсолютно не подходит. Решением стало использование ферромагнитных материалов с высоким удельным электрическим сопротивлением — ферритов. Феррит — это, по сути, керамика (оксиды железа с добавками других металлов), обладающая магнитными свойствами. Благодаря своему огромному сопротивлению, вихревые токи в ферритовых сердечниках на рабочих частотах практически отсутствуют, что делает их идеальными для высокочастотных преобразователей.

Визуальные признаки ферритового сердечника:

- Монолитная структура. Ферритовый сердечник всегда цельный, без видимых пластин. Он выглядит как кусок однородного материала.

- Цвет и текстура. Обычно он темно-серого или черного цвета, матовый, на ощупь напоминает керамику.

- Хрупкость. Ферриты очень хрупкие. При падении или сильном ударе такой сердечник легко раскалывается, в отличие от прочной стали.

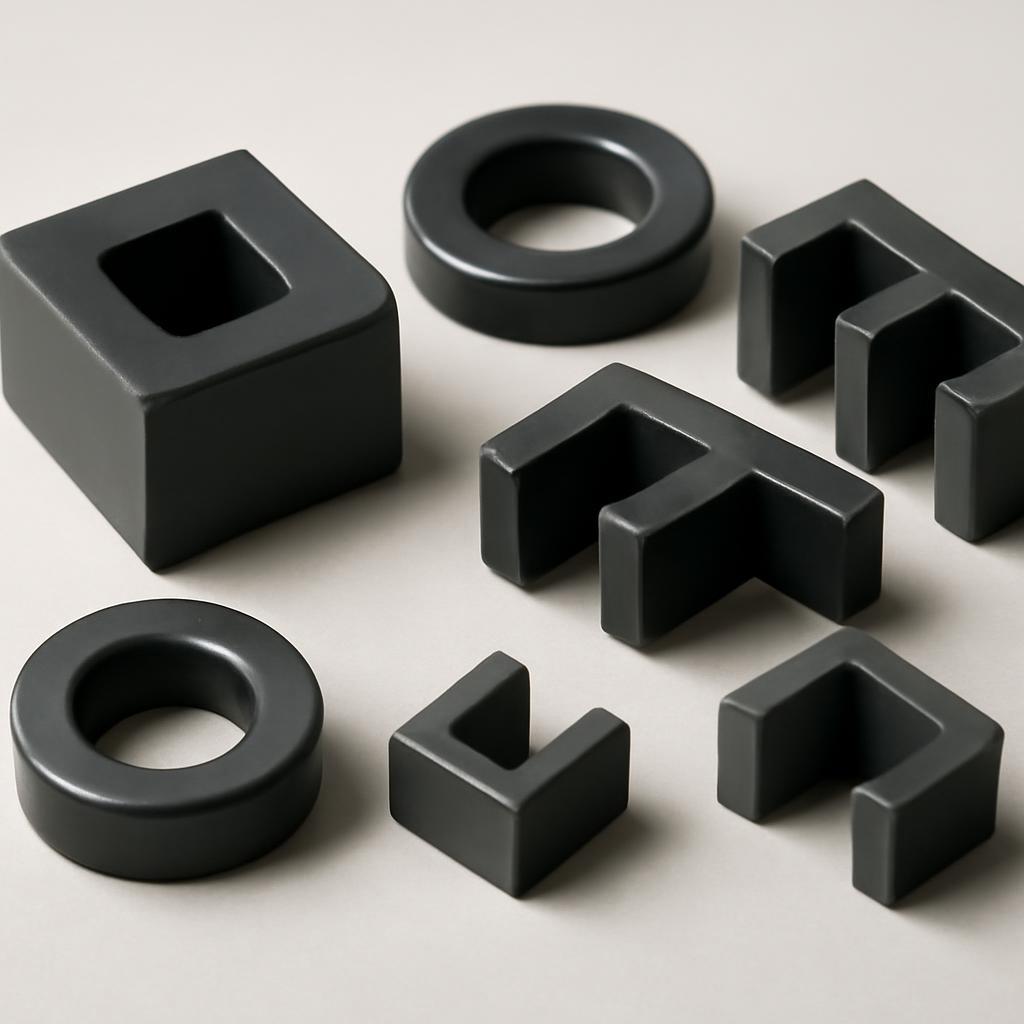

- Форма. Ферритовые сердечники производятся в огромном разнообразии форм: Ш-образные (E), чашечные (P), RM, ETD, PQ и, конечно, тороидальные (кольца).

Многообразие форм ферритовых сердечников для импульсных блоков питания.

Сравнительная таблица: сетевой vs. импульсный трансформатор

Для наглядности сведем ключевые отличия в одну таблицу, которая поможет быстро сориентироваться при идентификации компонента.

| Характеристика | Сетевой трансформатор | Импульсный трансформатор |

|---|---|---|

| Рабочая частота | Низкая (50–60 Гц) | Высокая (20 кГц – 2 МГц) |

| Материал сердечника | Электротехническая сталь (наборные пластины или лента) | Феррит (монолитный, керамический) |

| Габариты и вес (при равной мощности) | Большие, тяжелые | Компактные, легкие |

| Провод обмотки | Сплошной медный провод в эмалевой изоляции. Толстый для низковольтных мощных обмоток. | Часто используется литцендрат (пучок тонких изолированных жил) или тонкий сплошной провод. |

| Источник питания | Подключается напрямую к сети 220В/110В 50/60 Гц. | Работает только в составе импульсного преобразователя после выпрямителя и ключевых транзисторов. |

Провод обмотки: скин-эффект и литцендрат

Еще одно важное, хотя и не всегда очевидное отличие, кроется в проводах, которыми намотаны катушки. На низких частотах (50 Гц) переменный ток распределяется по всему сечению проводника равномерно. Поэтому в сетевых трансформаторах используют обычный сплошной медный провод нужного диаметра, покрытый слоем изоляционного лака.

На высоких частотах проявляется так называемый скин-эффект (поверхностный эффект): ток вытесняется на поверхность проводника, а его центральная часть практически не участвует в процессе. Это резко увеличивает активное сопротивление провода и приводит к потерям на нагрев.

Чтобы бороться с этим явлением, в обмотках мощных импульсных трансформаторов часто применяют специальный провод — литцендрат. Он представляет собой пучок из множества очень тонких, изолированных друг от друга эмалью медных жилок, которые переплетены особым образом. Такая конструкция позволяет значительно увеличить общую площадь поверхности, по которой может протекать высокочастотный ток, тем самым снижая потери. Если вы видите, что выводы трансформатора сделаны из такого «пушистого» многожильного провода, это почти наверняка импульсный компонент.

Маркировка и косвенные признаки: читаем плату

Часто сам трансформатор или плата, на которой он установлен, могут дать массу подсказок. Умение «читать» эти знаки — полезный навык для любого электронщика. Первое, на что стоит обратить внимание — это маркировка на корпусе самого трансформатора. К сожалению, единого стандарта здесь не существует, и производители часто используют свои внутренние кодировки. Однако некоторые закономерности все же есть.

Иногда маркировка может содержать прямое указание на тип сердечника (например, EEL19, ETD29), что сразу говорит нам о феррите и, следовательно, об импульсном назначении. В то же время, на корпусе сетевого трансформатора часто можно найти более понятную информацию: входное напряжение (PRI: 220V 50Hz) и выходные параметры (SEC: 12V 1.5A). Советские/российские сетевые трансформаторы имеют стандартизированную маркировку, например, ТН (трансформатор накальный), ТА (анодный), ТПП (трансформатор для питания полупроводниковой аппаратуры). Увидев такие обозначения, можно быть уверенным, что перед вами низкочастотный компонент.

Практический метод: проверка мультиметром

Если визуальный осмотр и анализ платы не дали однозначного ответа, на помощь приходит самый доступный измерительный прибор — мультиметр. Простое измерение сопротивления обмоток может рассказать о трансформаторе очень многое. Для этого метода нам понадобится мультиметр с функцией измерения сопротивления (омметр).

Важно! Все измерения необходимо проводить только на обесточенной плате и выпаянном (или хотя бы с одним отпаянным выводом каждой обмотки) трансформаторе. Измерения на плате могут быть неточными из-за влияния других компонентов схемы.

Измерение сопротивления первичной обмотки

Это самый показательный тест. Необходимо переключить мультиметр в режим измерения сопротивления (предел 200 Ом или 2 кОм) и прикоснуться щупами к выводам первичной обмотки. Как ее найти? В импульсных блоках питания она подключена к цепи после выпрямительного моста и высоковольтного конденсатора. В сетевых — к ней подходят провода от сетевого шнура.

- Для сетевого трансформатора (220В): Первичная обмотка содержит очень много витков тонкого провода. Ее сопротивление постоянному току будет относительно большим — обычно от нескольких десятков до нескольких сотен Ом. Мультиметр покажет конкретное, стабильное значение (например, 150 Ом).

- Для импульсного трансформатора: Его первичная обмотка имеет значительно меньше витков, но провод может быть толще. Ее сопротивление постоянному току очень низкое, часто менее 1 Ома. При измерении мультиметр покажет значение, близкое к нулю, сравнимое с сопротивлением самих щупов. Иногда можно даже спутать обмотку с коротким замыканием.

Такая огромная разница в сопротивлении обусловлена тем, что основной «помехой» для переменного тока является не активное (омическое) сопротивление, а индуктивное. Для 50 Гц нужна большая индуктивность (много витков), а для 100 кГц — гораздо меньшая.

Измерение сопротивления вторичных обмоток

Здесь ситуация не так однозначна, но тоже может дать подсказки. Вторичные обмотки как сетевых, так и импульсных трансформаторов, рассчитанные на низкое напряжение и большой ток, будут иметь очень низкое сопротивление, часто доли Ома. Они намотаны толстым проводом с малым количеством витков. Однако, если вторичных обмоток несколько, можно проследить общую тенденцию. У сетевых трансформаторов часто бывают обмотки на 12В, 24В, 5В, и их сопротивление будет последовательно уменьшаться. У импульсных же часто есть отдельная маломощная обмотка для питания ШИМ-контроллера, и она будет иметь более высокое сопротивление (несколько Ом) по сравнению с основной силовой обмоткой.

Если сопротивление первичной обмотки составляет единицы Ом или меньше — перед вами с вероятностью 99% импульсный трансформатор. Если сопротивление десятки или сотни Ом — это сетевой трансформатор.

Анализ окружения на плате: искусство дедукции

Часто трансформатор не нужно даже выпаивать. Его сущность выдает схемотехническое окружение. Посмотрите на компоненты, расположенные в непосредственной близости.

Типичное окружение импульсного трансформатора:

- Выпрямительный мост и большой высоковольтный конденсатор. Рядом со входом (первичной обмоткой) всегда стоит диодный мост и «бочка» электролитического конденсатора с рабочим напряжением 400В или 450В.

- ШИМ-контроллер. Это «мозг» блока питания, микросхема (часто с 8 или 16 выводами), которая генерирует управляющие импульсы.

- Силовой ключ. Мощный полевой (MOSFET) или биполярный транзистор, обычно установленный на радиаторе. Именно он «накачивает» трансформатор импульсами.

- Оптопара. Небольшая микросхема с 4 или 6 выводами, обеспечивающая обратную связь между высоковольтной («горячей») и низковольтной («холодной») частями схемы с сохранением гальванической развязки.

- Диоды Шоттки. На выходе (вторичной стороне) для выпрямления высокочастотного тока почти всегда используются быстрые диоды Шоттки, часто в виде сборок на радиаторе.

Типичное окружение сетевого трансформатора:

- Предохранитель и выключатель. Это все, что обычно стоит перед трансформатором со стороны сети.

- Низковольтный выпрямитель. После трансформатора стоит простой диодный мост или четыре отдельных диода, рассчитанные на низкое напряжение.

- Фильтрующие конденсаторы. Электролитические конденсаторы после выпрямителя имеют низкое рабочее напряжение (16В, 25В, 50В).

- Линейные стабилизаторы. Часто можно встретить микросхемы-стабилизаторы типа L7805, L7812, LM317 для получения стабильного выходного напряжения.

Еще один яркий признак импульсной схемы — четкое разделение платы на две зоны: высоковольтную (Hot) и низковольтную (Cold). Между ними часто делают широкий зазор без дорожек или даже пропил в текстолите для увеличения безопасности. Импульсный трансформатор и оптопара как раз и служат «мостами» через этот зазор.

Области применения импульсных (ИБП) и линейных (на сетевых трансформаторах) блоков питания в современной электронике.

Выбор трансформатора: когда нужен импульсный, а когда — классический?

Понимание различий между трансформаторами нужно не только для ремонта, но и для проектирования собственных устройств или апгрейда существующих. Выбор типа трансформатора — это всегда компромисс между ценой, размерами, весом, эффективностью и сложностью схемы. Не существует универсально «лучшего» решения, есть только наиболее подходящее для конкретной задачи.

Преимущества и недостатки импульсных трансформаторов

Импульсные технологии завоевали мир электроники благодаря своим неоспоримым достоинствам. Именно они сделали возможным появление компактных и мощных зарядных устройств для ноутбуков, плоских телевизоров и эффективных LED-драйверов. Однако за эти преимущества приходится платить.

Плюсы:

- Компактность и малый вес. Это главный козырь. При одинаковой мощности импульсный блок питания может быть в 5-10 раз меньше и легче линейного аналога.

- Высокий КПД. Эффективность современных ИБП достигает 85-95%, в то время как у линейных блоков питания она редко превышает 50-60%. Большая часть энергии не рассеивается в виде тепла.

- Широкий диапазон входных напряжений. Большинство ИБП могут работать в сетях от 90 до 260 вольт без переключения, что делает их универсальными для разных стран.

- Стоимость. При массовом производстве импульсные источники питания зачастую дешевле своих громоздких линейных конкурентов из-за меньшего расхода меди и стали.

Минусы:

- Сложность схемы. ИБП требует сложной обвязки: ШИМ-контроллер, мощный ключ, оптронная обратная связь, входные и выходные фильтры. Это усложняет разработку и ремонт.

- Высокочастотные помехи (EMI). Работа на высоких частотах порождает электромагнитные помехи, которые могут влиять на работу чувствительной аппаратуры. Для их подавления требуются качественные фильтры.

- Чувствительность к качеству компонентов. Надежность ИБП сильно зависит от качества всех его элементов, особенно высоковольтного конденсатора и силового транзистора.

- Не ремонтопригодность для новичков. Найти неисправность в сложной схеме ИБП без осциллографа и опыта бывает крайне сложно.

Преимущества и недостатки сетевых трансформаторов

Несмотря на доминирование импульсных технологий, классические трансформаторы и линейные блоки питания на их основе не спешат уходить со сцены. Они сохраняют свою нишу там, где их уникальные свойства оказываются важнее компактности.

Плюсы:

- Простота и надежность. Схема линейного блока питания предельно проста: трансформатор, диодный мост, конденсатор. Ломаться в ней практически нечему, кроме как от перегрева или скачка напряжения.

- Отсутствие высокочастотных помех. Это их главный плюс. Линейные БП генерируют минимум шумов, что делает их незаменимыми для питания высококачественной аудиотехники (Hi-Fi, Hi-End), измерительных приборов и другого чувствительного оборудования.

- Высокая перегрузочная способность. Массивный трансформатор способен выдерживать кратковременные перегрузки по току, которые были бы фатальны для импульсной схемы.

- Простота ремонта. Диагностика и замена вышедших из строя элементов (диодного моста, конденсатора) не представляют сложности.

Минусы:

- Большие габариты и вес. Это основной недостаток, ограничивающий их применение в портативной и компактной технике.

- Низкий КПД. Значительная часть энергии (до 50%) теряется, превращаясь в тепло, которое рассеивается трансформатором и линейным стабилизатором. Требуются массивные радиаторы.

- Чувствительность к напряжению сети. Выходное напряжение напрямую зависит от входного. При падении напряжения в сети падает и выходное.

- Высокая стоимость материалов. Большое количество меди и электротехнической стали делает их дороже в производстве, особенно для больших мощностей.

Сравнительная таблица для выбора

Эта таблица поможет принять решение, какой тип блока питания и, соответственно, какой трансформатор лучше подойдет для вашей задачи.

| Критерий выбора | Выбираем импульсный блок питания (ИБП) | Выбираем линейный блок питания |

|---|---|---|

| Приоритет: Компактность и вес | ✅ Однозначный выбор. Идеально для портативных устройств, светодиодных лент, корпусов малого объема. | ❌ Не подходит. Только для стационарных устройств, где габариты не критичны. |

| Приоритет: Отсутствие помех | ❌ Нежелательно. Требуются сложные фильтры, но полностью избавиться от ВЧ-шумов сложно. | ✅ Идеальный выбор. Лучшее решение для питания аудиоаппаратуры, ЦАП, точных измерителей. |

| Приоритет: Энергоэффективность (КПД) | ✅ Однозначный выбор. Высокий КПД экономит электроэнергию и снижает нагрев, особенно при большой мощности. | ❌ Плохой выбор. Большие потери энергии на нагрев, неэффективен при работе 24/7. |

| Приоритет: Простота и надежность | ❌ Спорный выбор. Схема сложная, больше точек отказа, чувствительна к качеству компонентов. | ✅ Отличный выбор. Простая как «кирпич» схема, высокая надежность и ремонтопригодность. |

| Задача: Питание мощного УНЧ класса Hi-Fi | ❌ Плохо. ВЧ-помехи могут проникать в звуковой тракт и ухудшать качество звука. | ✅ Лучшее решение. «Чистое» питание — залог качественного звука. |

| Задача: Блок питания для светодиодной ленты | ✅ Идеальное решение. Компактный, легкий, высокий КПД, не требует массивных радиаторов. | ❌ Нерационально. Будет громоздким, тяжелым и сильно греться. |

Совет эксперта

Для большинства бытовых и цифровых устройств, где важны размеры, вес и эффективность — импульсный источник питания является стандартом де-факто. Но если вы собираете или ремонтируете устройство, где качество сигнала стоит на первом месте (аудио, измерительная техника) и есть место для массивного компонента — не списывайте со счетов старый добрый линейный блок питания на сетевом трансформаторе. Его простота и «чистота» питания до сих пор остаются непревзойденными.

В конечном счете, умение определять тип трансформатора и понимать его сильные и слабые стороны — это базовый навык, который открывает двери к более глубокому пониманию работы электроники и позволяет делать осознанный выбор при конструировании и ремонте. Не бойтесь открывать корпуса устройств, всматриваться в детали, использовать мультиметр — практика и наблюдательность превратят вас из новичка в уверенного специалиста.

Безопасность и типичные неисправности: что нужно знать

Работа с любыми блоками питания, особенно с импульсными, требует строгого соблюдения техники безопасности. Неправильные действия могут привести не только к повреждению электроники, но и к серьезной электротравме. Прежде чем браться за паяльник и мультиметр, необходимо четко осознавать потенциальные опасности и знать основные признаки неисправности компонентов.

Главное правило: осторожно, высокое напряжение!

Особую опасность представляет «горячая» (первичная) часть импульсного блока питания. После выпрямления сетевого напряжения на клеммах высоковольтного фильтрующего конденсатора возникает постоянное напряжение около 310 Вольт (для сети 220В). Это смертельно опасно!

Запомните: высоковольтный конденсатор в ИБП может хранить опасный заряд в течение нескольких минут (а иногда и дольше) даже после отключения устройства от сети! Перед любыми манипуляциями на плате обязательно разрядите этот конденсатор через резистор сопротивлением несколько килоом и мощностью 2-5 Вт. Никогда не разряжайте его коротким замыканием!

У сетевых трансформаторов опасное напряжение присутствует только на первичной обмотке. Вторичные цепи, как правило, низковольтные и безопасные. Однако и здесь не стоит терять бдительность.

Типичные «болезни» трансформаторов

Сами по себе трансформаторы — довольно надежные компоненты, но и они выходят из строя. Вот наиболее распространенные неисправности:

- Обрыв обмотки. Провод перегорает или обрывается. Легко диагностируется мультиметром в режиме омметра — прибор покажет бесконечное сопротивление. У сетевых трансформаторов часто перегорает встроенный термопредохранитель, который находится под первым слоем изоляции первичной обмотки.

- Межвитковое замыкание. Это самый коварный дефект. Изоляция соседних витков в катушке повреждается, и между ними возникает короткое замыкание. Сопротивление обмотки при этом меняется незначительно, и обычным мультиметром такой дефект обнаружить почти невозможно. Косвенные признаки: сильный нагрев трансформатора даже без нагрузки, посторонние звуки (гул, писк), заниженное выходное напряжение, срабатывание защиты в ИБП.

- Замыкание на сердечник. Пробой изоляции на магнитопровод. Проверяется омметром между выводами обмотки и корпусом (сердечником) трансформатора.

- Механическое повреждение. Особенно актуально для хрупких ферритовых сердечников. Трещины и сколы меняют магнитные свойства сердечника, что может приводить к писку, перегреву и падению КПД.

Распределение типичных неисправностей в импульсных блоках питания. Обратите внимание, что сам трансформатор выходит из строя реже, чем другие компоненты.

Как видно из диаграммы, проблемы с самим трансформатором — не самая частая причина поломки ИБП. Гораздо чаще виновниками становятся высохшие электролитические конденсаторы (особенно в дежурном режиме и выходных цепях), пробитый силовой транзистор или вышедший из строя ШИМ-контроллер. Поэтому при диагностике важно применять комплексный подход и не валить всю вину на трансформатор без веских доказательств.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заменить импульсный трансформатор обычным сетевым?

Категорически нет. Это абсолютно разные устройства, работающие на принципиально разных частотах. Сетевой трансформатор рассчитан на 50/60 Гц и имеет сердечник из стали. Попытка использовать его в высокочастотной импульсной схеме приведет к огромным потерям, мгновенному перегреву и полному отсутствию работоспособности. И наоборот, подключение импульсного трансформатора напрямую в сеть 220В 50Гц вызовет короткое замыкание и его сгорание, так как его обмотка имеет очень низкое сопротивление для низкой частоты.

Почему пищит или свистит импульсный блок питания? виноват трансформатор?

Писк или свист в ИБП — частая проблема. Причиной может быть сам трансформатор, а именно: плохо склеенные половинки ферритового сердечника или ослабшая обмотка, которые вибрируют с рабочей частотой ШИМ. Однако очень часто виновник находится в другом месте. Писк может возникать из-за работы блока питания в режиме прерывистого тока (например, при очень малой нагрузке), из-за высохших электролитических конденсаторов в цепи обратной связи или в цепи питания ШИМ-контроллера. Прежде чем менять трансформатор, всегда следует проверить и заменить подозрительные конденсаторы.

Как проверить импульсный трансформатор, не выпаивая его из платы?

Полная проверка без выпаивания невозможна, но можно провести предварительную диагностику. Во-первых, проведите тщательный визуальный осмотр на предмет трещин в феррите, потемнения, следов перегрева. Во-вторых, можно прозвонить обмотки на обрыв. Установите мультиметр в режим прозвонки (или измерения сопротивления) и проверьте целостность каждой обмотки. Если хотя бы одна не звонится — она в обрыве. Измерить сопротивление первичной обмотки также полезно — оно должно быть очень низким (единицы Ом или меньше). Однако точно диагностировать межвитковое замыкание без специального LCR-метра и выпаивания практически невозможно.

Что такое тороидальный импульсный трансформатор и в чем его плюсы?

Это импульсный трансформатор, у которого ферритовый сердечник выполнен в форме тора (кольца). Его главное преимущество — замкнутая форма магнитопровода. Это приводит к тому, что практически все магнитное поле концентрируется внутри сердечника и почти не рассеивается наружу. Благодаря этому тороидальные трансформаторы создают меньше электромагнитных помех, имеют более высокий КПД и могут быть еще более компактными по сравнению с трансформаторами на Ш-образных сердечниках при той же мощности. Их изготовление сложнее, но для ответственных и компактных устройств они подходят лучше.

Мультиметр показывает почти 0 ом на первичной обмотке импульсного трансформатора. это короткое замыкание?

Не обязательно. Это нормальное явление для первичной обмотки импульсного трансформатора. Она содержит небольшое количество витков относительно толстого провода, поэтому ее активное (омическое) сопротивление действительно очень низкое, часто в пределах 0.2-2 Ом. Обычный бытовой мультиметр может не обладать достаточной точностью для измерения таких малых значений и покажет что-то близкое к нулю. Настоящее короткое замыкание (КЗ) будет иметь еще меньшее сопротивление, но отличить его от нормального состояния без точного миллиомметра или LCR-метра сложно. Косвенным признаком КЗ будет мгновенное сгорание предохранителя или выход из строя силового ключа при включении.

Заключение

Умение безошибочно отличать импульсный трансформатор от сетевого — это не просто теоретическое знание, а ключевой практический навык для любого, кто работает с электроникой. Как мы выяснили, их можно идентифицировать по габаритам, материалу сердечника, маркировке и, самое главное, по результатам измерений мультиметром. Понимание принципов их работы и областей применения позволяет не только успешно ремонтировать технику, но и грамотно подходить к выбору компонентов для собственных проектов.

Всегда помните о технике безопасности, особенно при работе с высоковольтными цепями импульсных блоков питания. Не бойтесь экспериментировать, анализировать схемы и накапливать опыт. Каждый успешно отремонтированный блок питания или собранное устройство — это еще один шаг к мастерству. Берите в руки мультиметр, будьте внимательны к деталям, и мир электроники откроется вам с новой, увлекательной стороны!